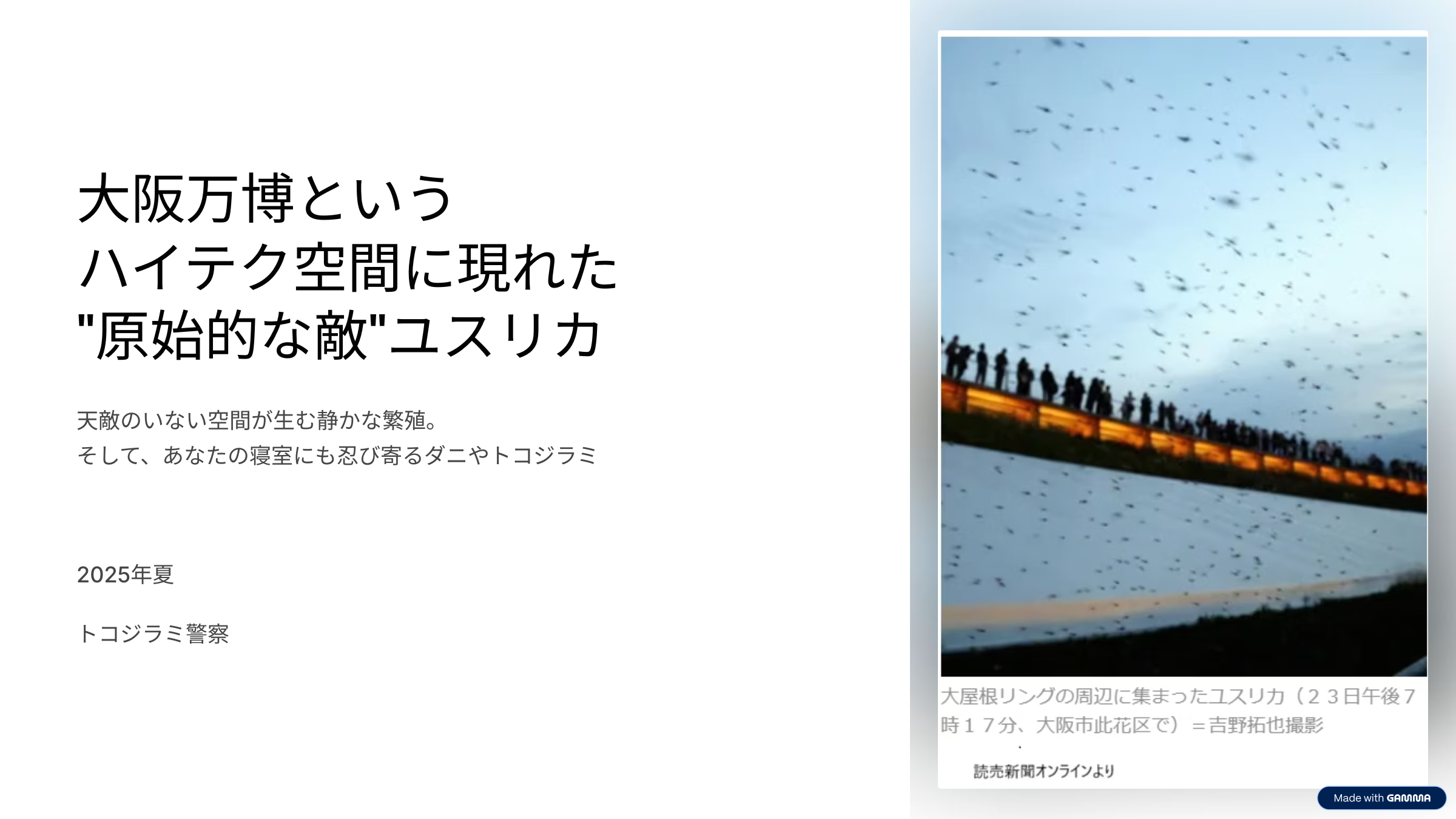

万博に現れた“虫”が、なぜこれほど話題になったのか?

今、SNSで話題になっている「ユスリカ大量発生」。

その舞台は、最新テクノロジーの粋を集めた大阪・関西万博の会場です。

未来的な展示が並ぶ会場に突如現れた、原始的な敵――それがユスリカ。

刺すわけでも毒があるわけでもない。

けれど、群がり、まとわりつき、不快感を与える存在として、

多くの人の注目を集めました。

一部では「万博の失敗だ」と非難される声もありましたが、

実はこの現象は、私たちの生活とも無関係ではないのです。

虫が増えたのは“人間が作った環境”のせいだった?

なぜユスリカがあれほど増えたのか。

それは、「天敵のいない空間」がそこにあったからです。

本来、自然界ではユスリカを食べる鳥やトンボ、小さな捕食者たちが存在します。

しかし、万博会場という切り取られた人工環境には、そういった天敵がいません。

その結果、安全で快適な空間に大量の虫が集まり、繁殖の場になったのです。

つまりこれは、「最新技術」と「生態系の不在」が矛盾した形で同居していた結果といえます。

実は、あなたの寝室も同じ構造をしている

「そんなの万博の話でしょ?」と思うかもしれません。

けれど、同じような環境が、実はあなたの寝室にもあるのです。

最近の住まいは高気密・高断熱。

エアコンや加湿器で年中快適。

布団、カーペット、ぬいぐるみ…布製品もたくさん。

そして何より、虫の天敵はいない。

この環境で静かに増えているのが、

ダニや**トコジラミ(ナンキンムシ)**といった存在です。

ダニとトコジラミ──“絶滅しない虫”があなたの生活に潜む

ダニはハウスダストの主成分になり、

アレルギーや喘息、皮膚炎の原因にもなります。

とくに寝具やカーペットに潜みやすく、外からは見えません。

最近話題なのがトコジラミ。

一度侵入すれば、家具の隙間や壁の裏に潜み、

夜になると出てきて人の血を吸うという生活スタイル。

近年では薬剤耐性を持つ個体も増えており、

市販の殺虫剤では太刀打ちできないケースも珍しくありません。

トコジラミは“建物内で完結するライフサイクル”を持ち、

外の天敵を必要としません。

まさに「人工環境に最適化された虫」なのです。

私たちが虫とどう向き合うか──駆除より“環境づくり”

虫は“敵”ではありません。

彼らは環境に敏感に反応する、いわば自然からのセンサーです。

ユスリカも、トコジラミも、増えるには理由があります。

それは**「ここなら安全」「ここは快適」**と判断された結果なのです。

AIがどれだけ進化しても、虫は滅びません。

虫の絶滅は、生態系の崩壊と同義です。

だからこそ大事なのは、“共存”ではなく“適切な距離感”。

虫が増えすぎない環境を、あらかじめ整えることです。

たとえば――

- ダニには防ダニシーツや布団乾燥で繁殖ブロック

- トコジラミにはベッドフレームの見直しや隙間対策

- 布製品を減らすだけでも、虫にとっての居場所は激減します

最後に:ユスリカが教えてくれた“虫のメッセージ”

万博に現れたユスリカは、決して“異常”ではありません。

それは現代の建築や都市環境が抱える構造的な問題を

私たちに突きつけた象徴です。

そして、同じ構造は寝室にも存在しています。

そこに増えているのは、見えないダニや、夜に忍び寄るトコジラミ。

静かな繁殖のサインを見逃さないこと。

そして“虫が生きられない環境”を人間が先に整えること。

それが、快適な暮らしを守る最大の防御になります。

トコジラミ警察は365日ご相談にのってます。

お気軽にLINEからご連絡ください。